“潮汐厕所”解决景区如厕难,其背后的决策思路更值得推广

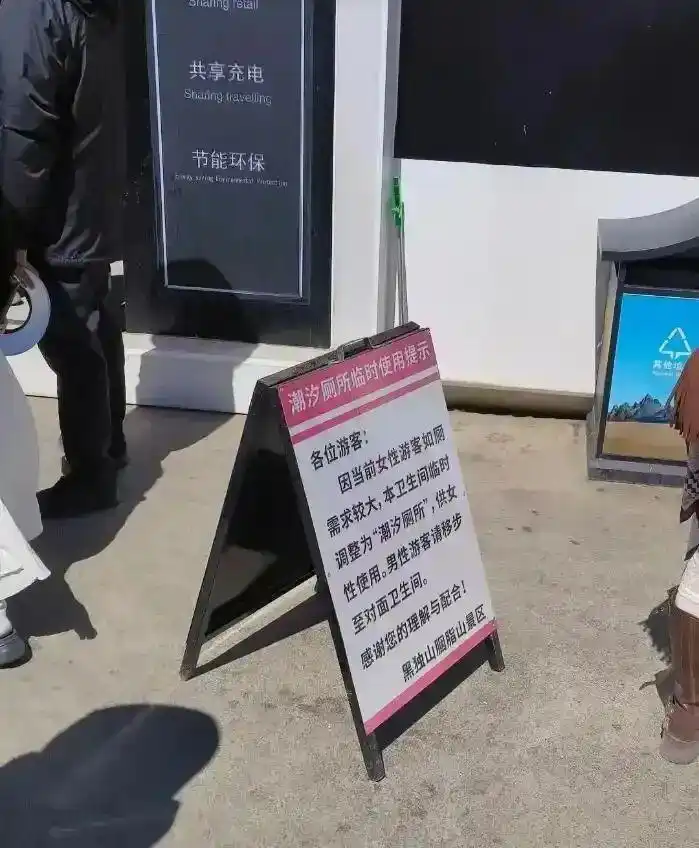

近日,有网友发帖称赞青海黑独山景区设置“潮汐厕所”。景区内一卫生间门口公告牌显示,因当前女性游客如厕需求较大,本卫生间临时调整为“潮汐厕所”,供女性使用,男性游客请移步至对面卫生间。

黑独山景区工作人员告诉,“潮汐厕所”8月初开始运行,景区入口处,两边都有规模相同的厕所,同时每一边的厕所又划分为一半男厕,一半女厕。“我们根据对游客量的观察,男性上厕所很快,也不需要那么多位置,女性需求比较大一点,游客量大时会把其中一边的厕所都改为女厕。”上述工作人员说。

她表示,“潮汐厕所”投入使用后,很少再出现厕所内排很长队的情况,“我们这个景区是今年5月21日才开业的,相关服务都在一步步完善中”。

生活中,“女厕排长队,男厕畅无阻”屡见不鲜。一边是“虚位以待”,一边是“长队劝退”,“潮汐厕所”当然成了“良药”。“潮汐厕所”通常设有若干个“无性别通用厕位”,通过可移动标识牌、带锁推拉门等简易设施,实现闲置空间的高效利用,无需爆改重建,只需一扇“潮汐”门、一个指示牌,缓解女性如厕不便。

但实施过程中,问题也逐渐暴露:武汉某公厕曾出现“男士小便处”标牌错贴到花坛上的乌龙,部分厕所存在门锁易坏、隐私安全顾虑等问题。一些网友认为,与其厕所建好后再“潮汐服务”,不如提前进行科学谋划。2016年《城市公共厕所设计标准》规定,人流集中场所女厕位与男厕位(含小便站位)比例不低于2:1。2025年8月施行的《甘肃省妇女权益保障条例》也明确,城市公共厕所女性厕位与男性厕位比例应当提高到3:2,人流集中的场所比例应当提高到2:1。

“潮汐厕所”的理念,为需求波动提供了“弹性方案”。从“潮汐厕所”出发,少一些固定化与一刀切,多一些灵活与弹性,同样适用于更多的公共服务。

从“动态需求”做设计,打破“对称美学”桎梏。在公共服务设施的设计与使用中,一般遵循“平均需求”原则,比如在厕所方面体现为男女厕所配置同样面积,在办事窗口方面体现为不同事项匹配同样数量的窗口等等。这种设计思路看似整齐美观,却并不能很好地适应各种需求并不平均的现实。这启示公共服务,要克服整齐对称的美学追求,更多从实际出发,提前做好需求预判,预留“弹性空间”,提前化解使用中可能面临的堵点。

用轻量化的延展可能性,应对高峰期的资源紧张。对于已经建成使用的公共服务设施,改造成本高昂,除了实施诸如“潮汐厕所”这样的既有资源再分配,也可以考虑引入诸如临时厕所、临时候车亭、移动饮水站、移动洗手台等易组装、易搬运、易收纳的活动单元。通过高峰时快速拼接,低谷时拆卸收存,减少场地占用,也可以减少诸如“潮汐厕所”实施中对男性如厕需求的影响。

实际上,除了“潮汐厕所”,很多地方也已推出“潮汐路段”“潮汐停车场”……“潮汐厕所”值得点赞,其背后的决策思路更值得推广:公共服务设施的设计和使用,应当始终立足于人的需求。服务大众、适配场景,应该是公共服务的永恒追求。

(羊城晚报·羊城派综合自@九派新闻、天府新视界)