文化中国行霜降节气 秋收冬藏的自然信号

文化中国行霜降节气 秋收冬藏的自然信号!嘉庆元年(1796)秋冬之交,乾隆帝虽已退位为太上皇,仍对地方奏报的黄河堤工漫溢情况和各地秋禾收成丰歉颇为重视。他写下两首记录黄河水患的诗作,其中提到:“十年幸庆晏平澜,丰汛惊闻有漫滩。”“甘肃秋禾遭旱外,其他北省率称佳。”

乾隆在诗中自加注释,强调了“霜降”这一时间节点的重要性。霜降之后,严冬将至,河水开始上冻,河工务必抓紧封堵决口以期顺利过冬。然而,乾隆并不知道,嘉庆一朝面临的河情态势将更为严峻。

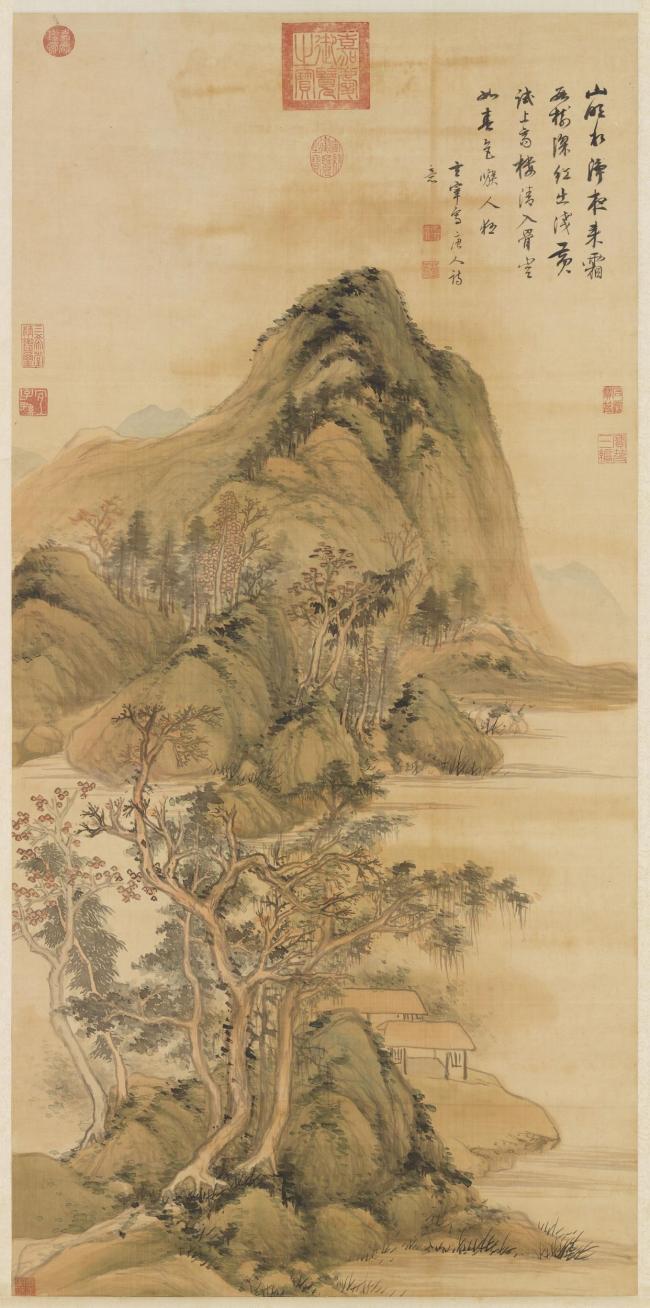

霜降作为秋季最后一个节气,意象冷酷峻厉,但也有其积极的一面。古人认为霜降既能“亡杀”万物,也意味着到了盘点一年成就的阶段,君子当谨言慎行,反身修德,顺应天时。《淮南子·天文训》记载,霜降时节百虫蛰伏,青女出,降霜雪。古籍中,青女又名青要玉女,被视为主宰降霜的女神。

露和霜都是由地面附近空气层中的水汽凝结而成。古人认为霜为露所化,故有“白露为霜”的诗句。霜降虽然不像“二分、二至”那样较早地被定为节气,但古人对这一物候现象的观察和记录的历史仍然悠久。《诗经·豳风·七月》写道:“九月肃霜,十月涤场。”后世毛苌注释:“肃,缩也,霜降而收缩万物。”

霜降不仅标志着自然界的变化,也是农事活动的重要节点。先秦时期的古人将霜降作为休养生息的开始,进入“猫冬”阶段。不过,“霜降始霜”主要发生在黄河流域,南方地区在此日往往尚未见霜。尽管如此,这一节气仍被各地视为季节转换的标志。