中国首颗原子弹为何代号邱小姐?背后是无数英雄的奉献

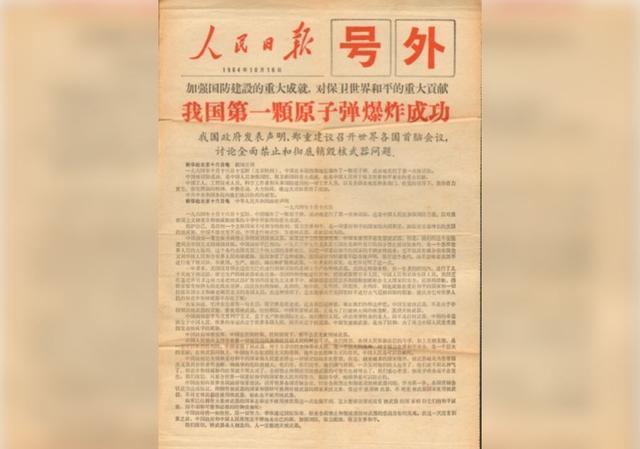

中国的第一颗核武器为何命名为“小邱”。1964年10月16日,下午三点钟,新疆罗布泊的荒凉地带,一个巨大的“云团”冲向高空,新中国的首枚原子弹(编号596)试爆顺利,使中国继美苏英法之后,跻身全球五个核武器俱乐部。这一消息让全世界都感到十分意外。这背后,有许多默默付出一生的核事业先驱,他们,有些名字广为人知,有些事迹却鲜少流传。

中国第一颗原子弹,到底是谁造的?

不少人会说,钱学森、邓稼先、程开甲等“两弹一星”功臣为原子弹试验付出了卓越努力,他们的声名广为人知。

事实上,参与制造原子弹的人数,比这个要庞大得多。

“两弹元勋”邓稼先有言在先,核武器事业的成功是成千上万人的心血结晶。原子弹工程是一个规模宏大的“大工程”,囊括了科研、设计、制造、生产、试验等诸多步骤。

人类首批核武器,美国“曼哈顿计划”最高峰阶段吸纳了五十余万工作者,苏联初次核试验便投入了二十万军人与民众,中国“596工程”具体卷入人员数量至今未能精确核算,普遍认为至少有三十万人之多。

第一颗核武器试爆现场合影,前排从左至右依次为:王茹芝、张蕴钰、程开甲、郭永怀、彭桓武、王淦昌、朱光亚、张爱萍、刘西尧、李觉、吴际霖、陈能宽、邓稼先

此外,参与人员的身份并非局限于研究员,还包括部队的指挥官和士兵、技术专家、产业人员,乃至地方上的武装人员。

中国首颗核爆成功完成之时,众多默默无闻的专家参与其中,还有无数普通科研人员贡献力量。从原子弹研发到最终引爆的整个过程中,他们既是关键环节的执行者,也是全程见证者。这段经历成为他们人生中最宝贵、最自豪的青春时光。

岁月更迭,许多人的称谓或许已经慢慢湮没在记忆里,促使我们再度追忆,审视那些曾经备受瞩目的人物。

▌那些为中国第一颗原子弹采铀矿石的人们

研发核武器,须先了解核原料。众所周知,铀235在天然铀矿石中的比例仅0.72%,通过测算,打造一枚核弹,至少需要3000吨优质铀矿石。

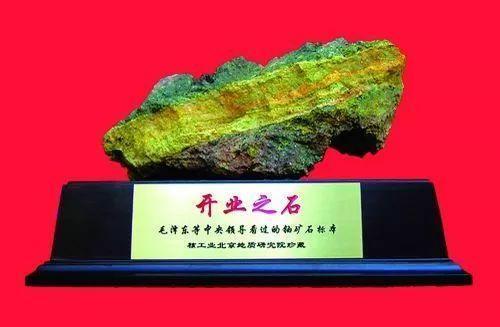

中国最早发现的制造原子弹的铀矿石,来自广西地区。当时主管地质工作的李四光,组织了三支考察队伍,他们深入全国内地,历尽艰辛,四处寻觅,每到一处便搭设临时住处,经过八个月的艰苦努力,考察队终于找到了第一块铀矿石,为了寻获这块将开启中国核工业发展进程的矿石,有十几位考察队员献出了宝贵的生命。

1958年5月,湖南郴县711矿作为国内首个铀矿宣告成立,它为国家第一颗原子弹的成功引爆、第一颗氢弹的顺利升空、第一艘核潜艇的正式下水提供了关键支持,因此被誉为“中国核工业功勋卓著的铀矿典范”。这段历史不仅充满了远大抱负与坚定信念,也浸透了无数艰辛与不懈努力,最终在中国核军事工业发展史上树立起一座座不朽的里程碑。那个时期,为了搜集到铀矿石,以便迅速研发出我们国家的原子武器,工人们赤身裸体在隧道温度超过四十度、装置原始的矿洞中作业。