节假日用微信工作算加班吗?法院判了:线上加班也是加班

工作日下班后,微信工作群里消息一直没停过,到了节假日 ,还得通过线上途径处理工作事情 ,这种情形到底算不算加班呢 ,广州有位工程师借助法律措施给出了确切回答 。

线上加班的法律认定

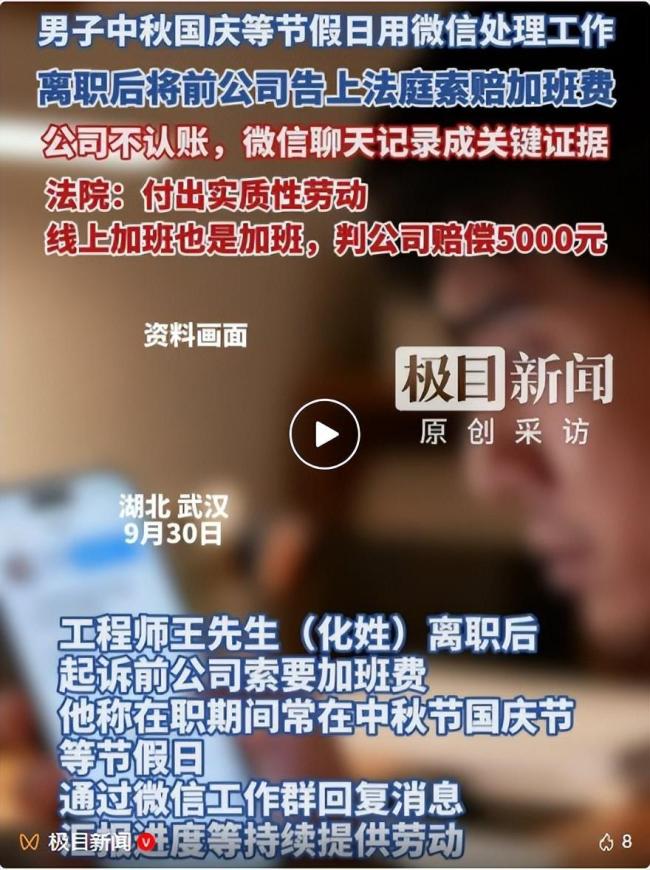

王先生在某建设公司任工程师一职,任职持续两年多后离职,离职后通过法律途径追讨加班费,他呈上的微信聊天记录显示,在元旦、春节、国庆这类重要节日时,他常常要回复工作群消息,还要汇报项目进度,这些记录是法院认定加班事实极为关键的凭证 。

法院在开展审理工作,得出了这样一种认为,虽说王先生不存在传统意义上的打卡记录,然而微信里的工作交流却能够证实他在休息时间付出了实际的劳动最终法院作出判决,要求公司给其支付5000元的加班费,这个案例为数字时代的劳动者维权提供了重要的参考。

隐形加班的社会现状

智能手机已经普及了,借助微信一类工具在非工作时段处理工作,这已然是普遍现象,2022年在北京有一项调查显示,超过七成受访者声称,经常会在下班后借助微信处理工作,然而这种“隐形加班”常常不被企业认定为正式加班。

众多企业觉得那只是“简单回复”,可实际占用了劳动者大量休息时间,李女士在广州某科技公司上班,她表示处理微信工作群消息每晚要花1至2小时,然而从未拿到过加班费,这样的现象在互联网行业格外明显,在金融行业格外明显,在咨询等行业格外明显。

证据收集的关键要点

劳动者要是打算开展维权行动,首先得做好证据搜集工作,和这一点有关的许多事项包括,微信聊天记录属于最直接的证据范围,但是要注意保存原始记录,具体情况是不能只做截图操作。还有北京海淀区法院法官给出建议,说最好定期做将聊天记录导出保存的行为,而且要注意保留能显示具体时间的界面。

算作辅助证据的不只是聊天记录,邮件往来也算,电话录音也算,工作成果提交记录等也算。当涉及节假日加班时,当天工作内容记录最好保留。上海某律师事务所张律师提醒,证据得能形成完整链条,用于证明工作的实质性与持续性。

企业的管理责任

企业必须对线上工作期间的举动进行重新审视,这属于管理方式的范畴,工作行为也在其中,依据合同法规,用人单位要严格施行劳动定额标准,绝对不能通过变相关涉办法或者强迫等形式,促使劳动者加班工作,针对这种情况,企业构造并确立清晰确切的线上工作管理制度,这件事情有着极为关键的性质 。

有一家跨国公司,那家公司的人力资源总监宣称,在他们公司里,有明确规定,晚间七点过后,不准在工作群发布消息,要是遇到紧急情况,要额外给付加班费,这般制度,保障了员工权益,提高了工作效率,企业还能借调休和加班费等办法,合理补偿员工的额外劳作。

劳动者的维权途径

在权益遭受侵害的时候,劳动者能够借助多种路径去维护自身权益,首先,能够跟企业展开协商,紧接着提出补偿请求,要是协商没有达成一致,那么可以向当地履行劳动监察职能的部门进行投诉,或者申请劳动仲裁,最终,还能够像王先生这样向法院提起诉讼 。

于进行维权之时,需留意仲裁时效是一年,这一年是依据知道权利被侵害之日开始计算的,劳动者最好尽早去咨询专业的律师,从而去了解当地司法实践的状况,当下广东、北京等地的法院对于“隐形加班”持有比较开放的态度,然而各地的认定标准仍然是存在差异的。

未来趋势与建议

远程办公普及了,线上加班认定标准要进一步明确,中国人民大学法学院教授给出了建议,能通过立法,把”长时间持续在线工作“明确算作加班范畴,同时,要考虑工作灵活性特点,防止”一刀切“做法,不影响新型工作模式发展。

劳动者要提升证据意识,企业需完善管理制度,司法部门应适时更新裁判标准,多方努力,才能够在保障劳动者权益情形下,适应数字化工作方式新变化。

工作之际,你可曾频繁遭遇“隐形加班”这般困扰呀?倘若存在,欢迎于评论区域讲述一番个人经历,要是认为此文具备一定助益,恳请来个点赞予以支持,还得转发给有需求的诸位朋友哟。